Neuigkeiten zum Verband und seinen Themen

Aktuelles

Pressebilder

© Industrieverband Agrar e. V. (IVA)

5.23 mb - .jpeg

Martin May, IVA

Geschäftsführer, Leiter Kommunikation und Politik

© Industrieverband Agrar e. V. (IVA)

988.16 kb - .jpeg

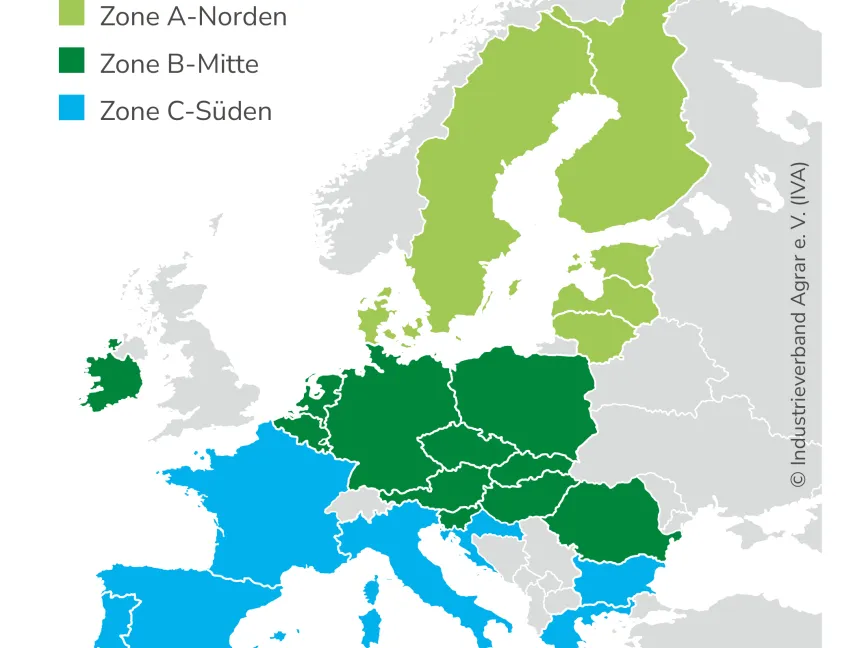

Pflanzenschutzmittel-Zulassung in Europa

Zonale Zulassung

Pressekontakt

Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns gerne an.

Martin May

Geschäftsführer, Leiter Kommunikation und Politik, Pressesprecher

+49 69 2556-1249

Maik Baumbach

Stv. Pressesprecher, Publikationen

+49 69 2556-1268