Integrierter Pflanzenbau: Konventionelle Betriebe können es

B2B Learning soll Landwirtschaft für sich ständig wandelnde Erfordernisse wappnen

Die überwiegende Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland wirtschaftet konventionell. Diese Betriebe können ökonomisch und gleichzeitig umweltschonend wirtschaften. Im Vorhaben "Demonstrationsbetriebe Integrierter Pflanzenbau" werden geeignete Anbautechniken vorangetrieben. Das IVA-Magazin sprach dazu mit Projektbetreuer Theodor Radelhof.

Herr Radelhof, Sie sind als Mitarbeiter im koordinierenden Julius Kühn-Institut (JKI) für den Wissenstransfer im Modell- und Demonstrationsvorhaben "Demonstrationsbetriebe Integrierter Pflanzenbau" (MuD IPB) verantwortlich. Wie würden Sie das Vorhaben kurz skizzieren?

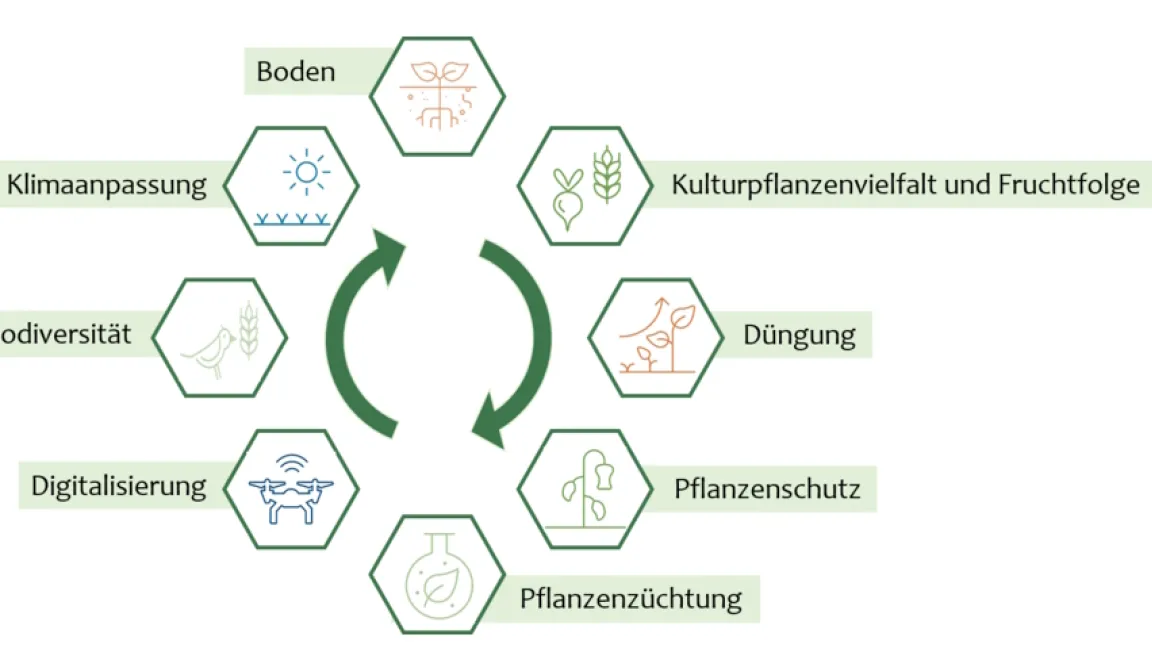

Im Vorhaben arbeiten wir mit 79 landwirtschaftlichen Betrieben in sieben Bundesländern zusammen (Stand: Januar 2025). Gemeinsam wollen wir innovative und praktikable Maßnahmen erproben, um zu einem ökonomisch tragfähigen, ökologisch vertretbaren und gesellschaftlich akzeptierten Ackerbau zu kommen. Konkret geht es um die praktische Umsetzung der Ackerbaustrategie 2035, die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im Jahr 2021 vorgestellt worden ist. Zu deren Handlungsfeldern zählen unter anderem Boden, Klimaanpassung, Digitalisierung, Pflanzenschutz oder Düngung. Das BMEL fördert das Vorhaben. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen über die Demonstrationsbetriebe an Landwirtschaft, Beratung, Forschung, Politik und interessierte Öffentlichkeit vermittelt werden.

Das Prinzip des Integrierten Pflanzenbaus gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten. Was ist neu an Ihrem Ansatz?

Im Ackerbau gibt es immer wieder neue Herausforderungen. Landwirtschaft funktioniert nie nach Schema F. Die Betriebsleitenden müssen ihr Wirtschaften immer wieder bei sich ändernden Bedingungen hinterfragen und neu justieren. So hat das Handlungsfeld Klimaanpassung heute im Vergleich zu früher eine viel größere Bedeutung. Dabei können Synergien mit den Handlungsfeldern Kulturartenvielfalt und Pflanzenschutz entstehen.

Ein Beispiel dafür ist die wärmeliebende Soja, die durch sich ändernde Witterungsbedingungen in Teilen Deutschlands anbauwürdig ist. Soja ist eine Leguminose und kann in Symbiose mit sogenannten Knöllchenbakterien Stickstoff (N) aus der Luft fixieren. Somit muss der Pflanzennährstoff nicht gedüngt werden und steht über im Feld verbleibenden Pflanzenresten auch den Folgekulturen zur Verfügung. Die Erweiterung der Fruchtfolge mit Soja, einer Sommerung, kann zu einer Verringerung des Unkrautdrucks in den nachfolgenden typischen Winterungen wie Getreidearten führen, in denen Ungräser durch wegfallende Herbizid-Wirkstoffe und zunehmende Resistenzen schwierig zu bekämpfen sind. Andererseits erfordert Soja aufgrund seiner langsamen Jugendentwicklung in der frühen Phase eine gezielte Unkrautkontrolle, da eine hohe Unkrautkonkurrenz den Ertrag deutlich mindert. Deswegen scheiden zum Beispiel Flächen mit bekanntem Distelvorkommen für den Sojaanabau von vornherein aus.

Bei alternativen Kulturen ist weiterhin darauf zu achten, dass die Vermarktungsmöglichkeiten oft noch eingeschränkt sind. Es kommt also immer darauf an, situations- und standortabhängig unter Berücksichtigung der verschiedenen Handlungsfelder geeignete Lösungen zu finden. Wir streben eine stetige Weiterentwicklung des Integrierten Pflanzenbaus an.

Welche Dinge werden konkret auf den Demonstrationsbetrieben erprobt?

Zunächst haben wir mit unseren Projektpartnern in den einzelnen Bundesländern die Handlungsfelder festgelegt, aus denen die Teilnehmer die Maßnahmen auswählen können. Bei den Projektpartnern handelt es sich größtenteils um Beratungseinrichtungen der Länder, die die Betriebe vor Ort unterstützen. Die Landwirte wählen erfahrungsgemäß zunächst Dinge aus, bei denen die Hürde für sie nicht zu hoch ist. Im Bereich Pflanzenschutz sind das unter anderem Prognosemodelle, die aufgrund von Wetterdaten Krankheitsverläufe und Erstauftreten von Schädlingsbefall bei Pflanzen berechnen können. Die mechanische Unkrautregulierung mit zum Teil kameragestützten Geräten ist trotz des hohen Investitionsbedarfs ebenfalls ein gefragtes Thema. Mit einem Zuschuss aus Projektmitteln können die hohen Anschaffungskosten gesenkt und so wertvolle Erfahrungen mit den Geräten gesammelt werden.

Welche Landwirte nehmen am Vorhaben teil? Was ist ihre Motivation?

Im Projekt ist ein breiter Querschnitt der deutschen Ackerbaubetriebe vertreten. Jüngere und ältere Betriebsleitende, Betriebe mit vergleichsweise kleinen oder großen Flächen, Betriebe aus dem Norden, Osten, Süden oder Westen. Was sie eint, ist ihre Motivation zur Innovation. Der Drang, den eigenen Betrieb weiterzuentwickeln und die Erkenntnisse im Rahmen des Vorhabens mit anderen zu teilen, treibt sie an.

Wieso ist so ein Vorhaben erforderlich, wenn doch viele Maßnahmen bereits lange bekannt sind?

Manche Maßnahmen sind zum Beispiel im europäischen Ausland schon stark verbreitet, wurden aber noch nicht genügend unter hiesigen Bedingungen getestet. So setzen einige Demonstrationsbetriebe Beisaaten im Raps ein. Dabei werden zusammen mit dem Raps Pflanzenarten beziehungsweise -mischungen angesät, die, wie zum Beispiel Bockshornklee, Schädlinge vergrämen oder durch eine rasche Jugendentwicklung Unkräuter unterdrücken. Wenn Landwirte auf einem Demonstrationsbetrieb in ihrer Nähe dann sehen, dass die Beisaat im Winter sicher abgefroren ist und keinen negativen Effekt auf den Ertrag des Rapses hat, ist die Hemmschwelle für einen eigenen Versuch sehr viel geringer. Der Effekt ist bei diesem typischen B2B Learning erfahrungsgemäß sehr groß. Landwirte lernen voneinander.

Wir wollen mit dem Vorhaben dazu beitragen, dass der Wissensaustausch schneller erfolgt. Ein anderes Feld ist die Nutzung des technischen Fortschritts. Oft schöpfen Landwirte bei Weitem nicht die Möglichkeiten ihrer modernen Landmaschinen aus. Ein Beispiel ist die teilflächenspezifische Bewirtschaftung zur Optimierung des Ressourceneinsatzes. Auch hier wollen wir dazu beitragen, Hemmschwellen für diese anspruchsvollen neuen Maßnahmen abzubauen.

Gibt es schon eine Aus- und Bewertung der Maßnahmen auf den Demonstrationsbetrieben?

Das Anbaujahr 2023/2024 war das erste vollständige Wirtschaftsjahr, das Ergebnisse geliefert hat. Aufgrund der feucht-warmen Witterung stand es aber unter besonderen Vorzeichen. So hat beispielsweise auf einem Betrieb eine rein mechanische Unkrautregulierung im Mais in 2024 keine ausreichende Wirkung erzielt, während die Unkrautkontrolle im Vorjahr vergleichbar zum Herbizid-Einsatz war. Es sind also Anpassungen nötig. Auf dem Betrieb soll daher in der nächsten Saison die Kombination aus beiden Verfahren zum Einsatz kommen. Detaillierte Aus- und Bewertungen machen Sinn, wenn mehrjährige Ergebnisse vorliegen.

Im Sommer 2025 endet die erste Projektphase. Wie geht es weiter?

Das Projekt wird weiterlaufen. Es ist geplant, fünf Jahre mit den Betrieben zusammenzuarbeiten, um fachlich begründete Aussagen treffen zu können. Ein Ziel wird es sein, einen Maßnahmen-Werkzeugkasten mit den entscheidenden Faktoren für den Erfolg bei der Umsetzung für die Betriebe zusammenzustellen. Aus diesem wählen Interessierte die Maßnahmen aus, die auf dem eigenen Betrieb gut passen könnten und sparen sich einen Teil der Zeit, die eigene Versuche benötigen würden. Das Wissen und die Erfahrungen der Demonstrationsbetriebe sollen deshalb intensiv nach außen getragen werden. Dafür dienen unsere Webseite, aber auch Online-Schulungen, Netzwerktreffen oder Messeteilnahmen.