Beitrag der Landwirtschaft zum Gewässerschutz

Deutschland ist dicht besiedelt. Im Schnitt leben bei uns über 230 Menschen auf einem Quadratkilometer. Das macht es nahezu unmöglich, unser Grund- und Oberflächenwasser von allen menschlichen Einflüssen freizuhalten; auch die Landwirtschaft bleibt nicht ohne Folgen für die Gewässer. Es gibt jedoch hohe Sicherheitsstandards zum Schutz des Wassers.

Gewässerrandstreifen

Beispielsweise müssen seit 2021 Randstreifen (entweder 10 m Abstand oder 5 m bei ganzjährig begrünten Randstreifen) bei der Anwendung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln zu Oberflächengewässern eingehalten werden

(§ 4a PflSchAnwV). Zudem werden in der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln die möglichen Auswirkungen auf Gewässer genau geprüft. Bei unverhältnismäßigen Auswirkungen gibt es keine Zulassung.

Gewässerschutz-Projekte

Die Pflanzenschutz- und Düngemittelindustrie unterstützt in verschiedenen Projekten den Gewässerschutz. Gemeinsam mit den Landwirtinnen und Landwirten – also den Anwendenden agrochemischer Produkte – ist es über die Jahre gelungen, Belastungen durch Einträge in Grund- und Oberflächengewässer in Deutschland zu verringern. Diese Arbeit muss weiter fortgeführt werden (weitere Informationen).

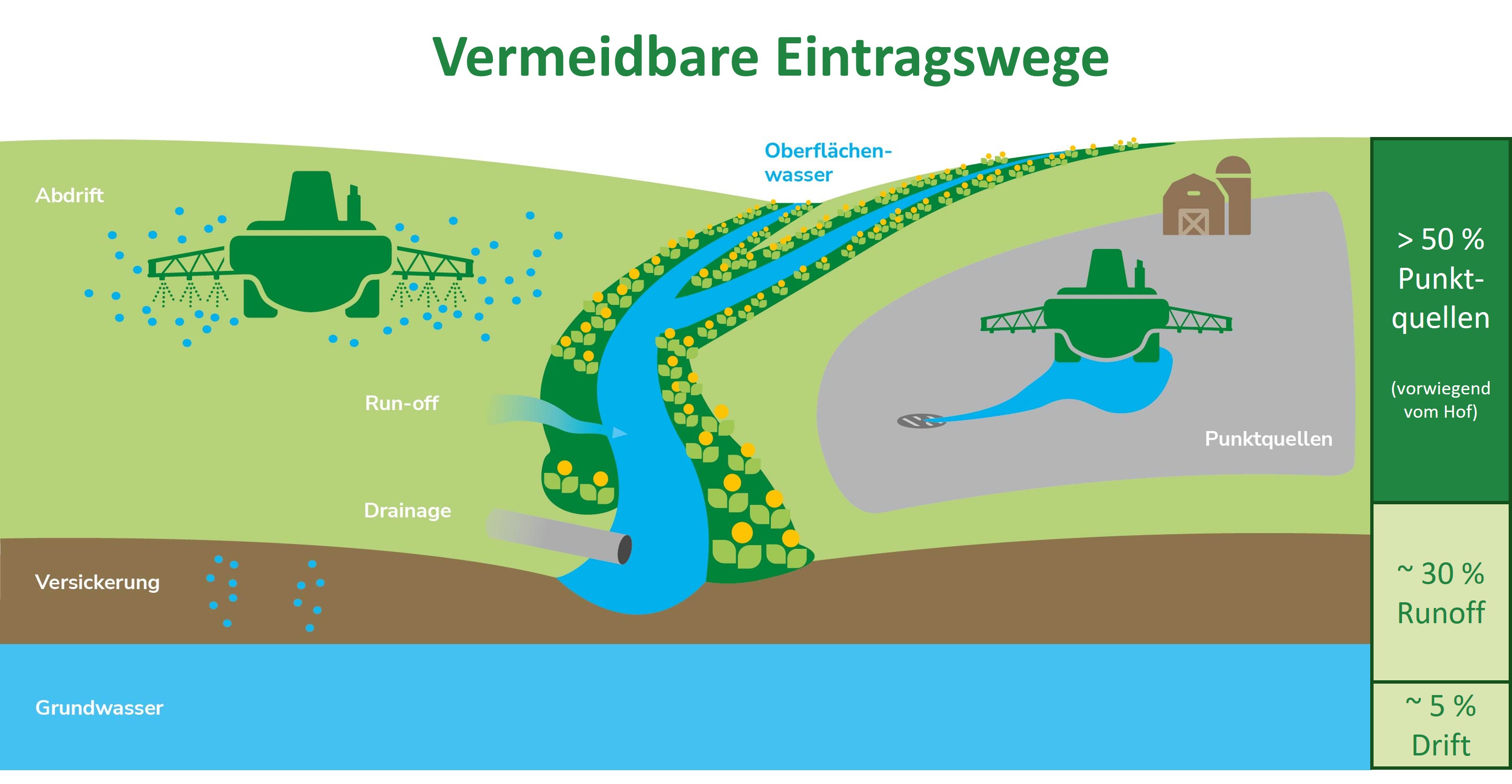

Vermeidbare Eintragswege von Pflanzenschutzmitteln in Gewässer

Pflanzenschutzmittel können über verschiedene Wege in Gewässer gelangen: Über Abdrift, Run-Off, unterirdische Drainagerohre, diffuse Punktquellen bei unsachgemäßer Reinigung der Maschinen oder Entsorgung von Pflanzenschutzmitteln und durch Versickerung. Durch gute fachliche Praxis kann ein Großteil dieser Einträge verhindert werden.

Quelle: IVA

Hintergrundinformationen

Gewässerschutz und Pflanzenschutz – das ist kein Gegensatz!

Wasser ist neben Licht, Luft und Boden die Grundlage für das Leben auf der Erde. Bäche, Flüsse und Seen sind Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten. Der Mensch nutzt sie zur Freizeiterholung, als Energiequelle, als Transportweg oder als Rohstoff. Als Trinkwasser dienen solche sogenannten Oberflächengewässer nur eingeschränkt.

Trinkwasser, das wichtigste Nahrungsmittel, wird überwiegend aus Grundwasser gewonnen. Ob als Lebensraum für Tiere und Pflanzen oder als Grundlage für die Trinkwasserversorgung – der Schutz der Gewässer nutzt allen. Gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie müssen alle europäischen Gewässer in einem guten ökologischen und chemischen Zustand sein. Die Landwirtschaft muss und kann ihren Teil dazu beitragen.

Abbauprodukte von Pflanzenschutzmitteln im Wasser

Richtig angewendet, dürften keine Wirkstoffe oder biologisch wirksamen Abbauprodukte von Pflanzenschutzmitteln ins Wasser gelangen. In der Praxis lässt sich das jedoch trotz größter Sorgfalt nicht immer ganz vermeiden. Über Wind (Abdrift) und Regen (Erosion) können geringe Mengen verweht oder abgeschwemmt werden: Im Durchschnitt gelangen lediglich 0,016 Prozent der ausgebrachten Pflanzenschutzmittel in Oberflächengewässer.

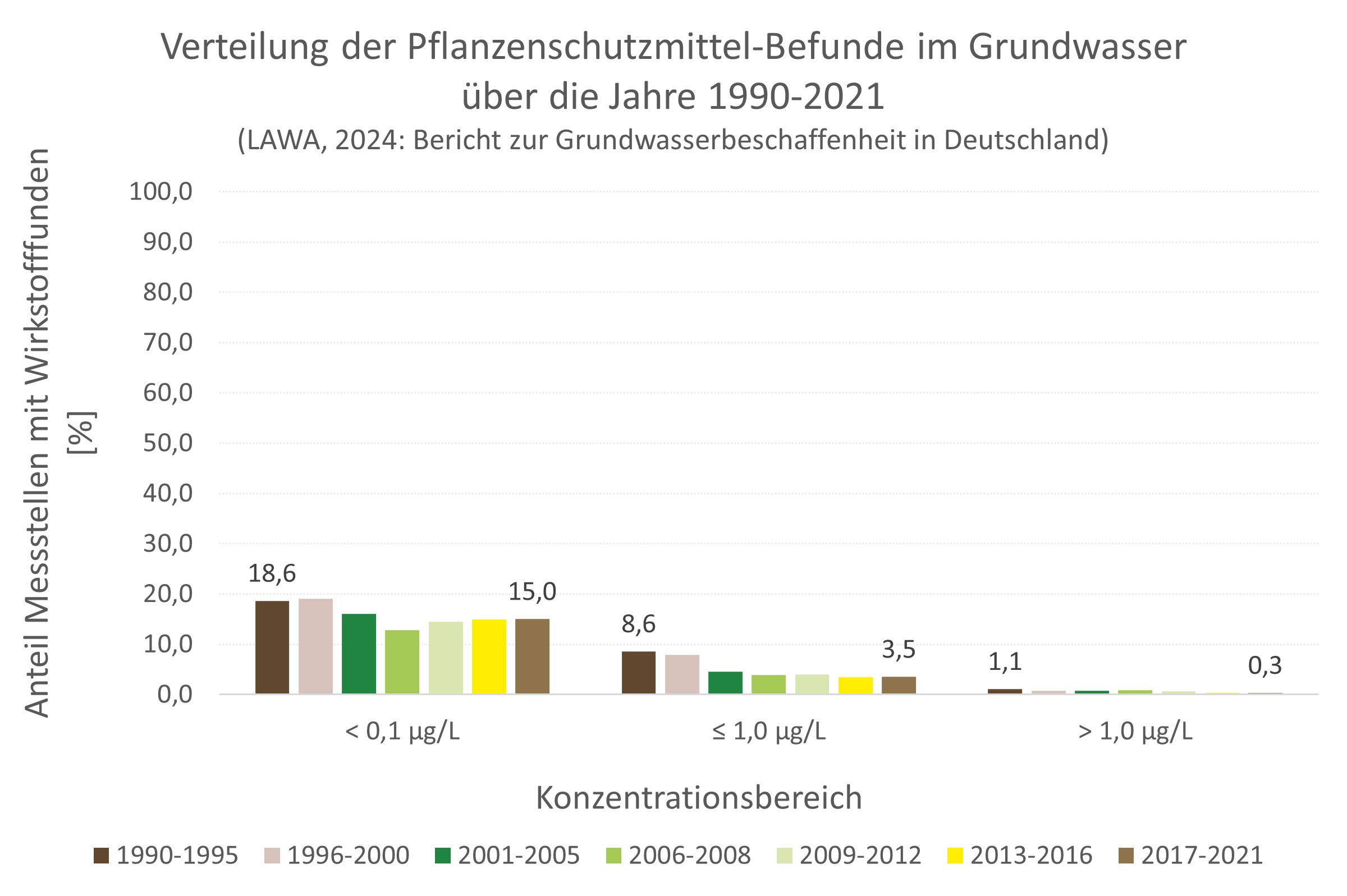

Das heißt 99,984 Prozent landen da, wo sie hingehören: auf der Nutzfläche. Die Messwerte hängen unter anderem von den Niederschlagsmengen ab. Bei rund 80 Prozent aller untersuchten Wasserproben werden nicht nur die für Oberflächengewässer geltenden Richtwerte unterschritten, sondern sogar der für Grundwasser gültige strenge EU-Grenzwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter.

Beim Gewässerschutz sind auch die Anwendenden gefragt

Die Hauptursache für Belastungen des Oberflächenwassers ist die unsachgemäße Entsorgung der Reste von Spülflüssigkeiten, die beim Reinigen der Pflanzenschutzgeräte anfallen. Hier hilft Aufklärung. Deshalb bietet die Pflanzenschutzindustrie Informationen und Beratung für Anwendende. Das Ziel: Landwirtinnen und Landwirte für den aktiven Gewässerschutz gewinnen. Dazu werden im Rahmen der TOPPS-Aktivitäten praktische Lösungen und Empfehlungen vermittelt, um Einträge von Pflanzenschutzmitteln in Grund- und Oberflächenwasser zu reduzieren.

Das europaweite Gewässerschutz-Projekt TOPPS („Training Operators to Promote best Practices and Sustainability“) zielt auf die Vermeidung von Pflanzenschutzmittel-Einträgen in Gewässer ab. Unter anderem wurde das Online-Tool TOPPS-DROPS („Decrease Residues frOm Point Sources“) entwickelt. Mit diesem können Landwirtinnen und Landwirte sowie Beraterinnen und Berater ihre Aktivitäten zum Gewässerschutz in Feldkulturen sowie in Busch- und Baumkulturen im Selbsttest bewerten und gleichzeitig Tipps für einen verbesserten Gewässerschutz erhalten.

Deutliche Verbesserungen der Gewässerqualität

In den vergangenen 25 Jahren sind deutliche Verbesserungen der Gewässerqualität erreicht worden (vgl. LAWA-Bericht, 2024). Auch die Anstrengungen der Pflanzenschutz- und Düngemittelindustrie haben dazu beigetragen. Um Belastungen des Grundwassers und in Oberflächengewässern zu senken, helfen technische Innovationen, schnell abbaubare Wirkstoffe sowie Schulungen von Landwirtinnen und Landwirten im sachgerechten Umgang mit Pflanzenschutz- und Düngemitteln.

Auch die Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Behörden sowie Natur- und Wasserschutz-Organisationen hat dazu beigetragen, dass in den letzten Jahren deutlich weniger Pflanzenschutzmittel in Flüsse und Seen gelangten. Das gemeinsame Ziel: die kontinuierliche Verbesserung der Gewässerqualität.

Klare Vorschriften beim Gewässerschutz

Bei der Anwendung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln müssen Landwirtinnen und Landwirte zahlreiche Verordnungen in Bezug auf den Gewässerschutz beachten.

Auf europäischer Ebene sind das bspw.

- die EU-Wasserrahmen-Richtlinie (2000/60/EG)

- die EU-Grundwasserrichtlinie (2006/118/EG)

- die EU-Trinkwasserrichtlinie (2020/2184)

- die Richtlinie über Umweltqualitätsnormen (2208/105/EG) und

- die EU-Nitrat-Richtlinie (91/676/EWG)

- sowie die ergänzende Nitrat-Verordnung (EG 1137/2008).

Die EU-Grundwasserrichtlinie ist ein detailliertes Regelwerk, das die übergeordnete Wasserrahmenrichtlinie der EU konkretisiert. Demnach ist als Grenzwert für Pflanzenschutzmittel im Grundwasser 0,1 Mikrogramm pro Liter vorgeschrieben. Im Zuge der Trinkwasseraufbereitung sinkt dieser Wert in der Regel weiter ab.

Auswirkungen auf Verbraucherinnen und Verbraucher

Als Grenzwert für Pflanzenschutzmittel ist im Grundwasser 0,1 Mikrogramm pro Liter vorgeschrieben. Im Zuge der Trinkwasseraufbereitung sinkt dieser Wert in der Regel weiter ab.

Dazu ein Rechenexempel: Wer 70 Jahre lang ausschließlich Wasser trinkt, das 0,1 Mikrogramm Pflanzenschutzmittel pro Liter enthält, hat am Ende dieser Zeit eine Menge aufgenommen, die der eines Salzkorns entspricht.

Gewässerschutz und Düngung - das ist kein Gegensatz!

Auch bei der Düngung hat der Gewässerschutz einen hohen Stellenwert und wird gesetzlich reguliert. Zu nennen sind vor allem folgende Regularien:

- nationale Düngeverordnung (DüV): Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen

- Düngemittelverordnung (DüMV): Verordnung über das Inverkehrbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln deren Zulassung.

Kurz gesagt regelt die DüV die Anwendung von Düngemitteln, während die DüMV die Zulassung von Düngemitteln thematisiert.

Es werden unter anderem Abstände festgelegt, welche beim Ausbringen von Düngemitteln zu Gewässern einzuhalten sind, aber auch Zeiträume, in denen eine Düngung möglich ist. Das sind nur zwei von zahlreichen Gesetzen zum Gewässerschutz, die Pflanzenschutz- und Düngemittelindustrie sowie die Anwendenden ihrer Produkte sorgsam beachten müssen.

Zusammen mit dem europäischen Pflanzenschutzverband CLE (Crop Life Europe) und zahlreichen internationalen Partnern, arbeiten wir an der Entwicklung und Verbreitung geeigneter Maßnahmen, Empfehlungen und Schulungsunterlagen, die alle Aspekte des Gewässerschutzes umfassen (siehe auch TOPPS & DROPS).

Die daraus entstandenen Unterlagen umfassen Diagnose-Tools, Schulungsmaterialien und Broschüren, die neben den Eintragspfaden aus Punktquellen auch die Haupteintragspfade aus diffusen Quellen wie der Abdrift und Runoff / Erosion sowie Drainage und Versickerung behandeln. Einige dieser Unterlagen bieten wir hier zum direkten Download an.

Publikationen

Ansprechpartner