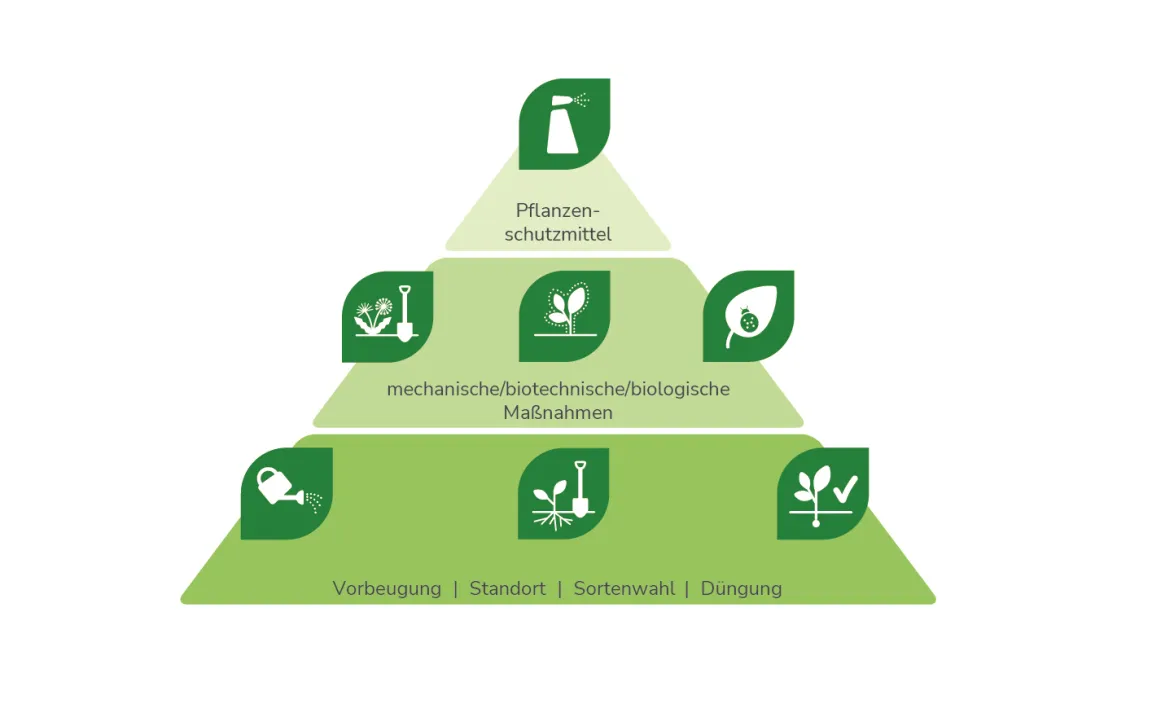

Im integrierten Pflanzenschutz gilt: So viel wie nötig, so wenig wie möglich.

Der integrierte Pflanzenschutz ist ein Schlüssel zu moderner Landwirtschaft. Die Methoden des Pflanzenschutzes dienen der Gesunderhaltung von Pflanzen und der Optimierung ihrer Lebensbedingungen. Angesichts der stetig abnehmenden landwirtschaftlichen Fläche ist es wichtig, Pflanzen so gut wie möglich vor Schadorganismen wie Schadpilzen, Bakterien, Viren und bestimmten Kleintieren zu schützen.

Integrierter Pflanzenschutz beginnt mit vorbeugenden Maßnahmen

Bevor chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel Anwendung finden, muss der Werkzeugkoffer der Landwirtschaft ausgereizt sein. Das bedeutet, dass alle anderen Maßnahmen den Befallsdruck nicht reduzieren können. Pflanzenschutzmittel sollen demnach erst angewendet werden, wenn auf Basis von Überwachungsmaßnamen (sogenanntem Monitoring) festgestellt wird, dass ein hoher wirtschaftlicher Schaden droht.

Krankheitsbefall vorbeugen – Pflanzenbauliche Maßnahmen

1. Standortwahl

Grundlage des integrierten Pflanzenschutzes ist eine optimale Standortwahl für Kulturen. Je besser die Pflanze an die Boden- und Klimaverhältnisse angepasst ist, desto widerstandsfähiger ist sie auch gegen Krankheiten.

2. Bodenbearbeitung

Vor der Aussaat muss auch der Boden gut vorbereitet werden. Die optimale Bodenbearbeitung fördert den Wasserhaushalt, die Durchlüftung und die Bodentemperatur. Ist ein Boden biologisch aktiv, also leben viele Mikroorganismen und Kleintiere wie Regenwürmer darin, hat dies positiven Einfluss auf die Kulturpflanzen (weitere Informationen).

3. Sortenwahl

Die Wahl der richtigen Sorte kann ebenso einen großen Beitrag zum Pflanzenschutz leisten. Denn es gibt mittlerweile Sorten, die gegenüber bestimmten Krankheiten widerstandsfähiger sind als andere oder Nährstoffe besonders gut aufnehmen können (weitere Informationen).

4. Pflanzenernährung

Auch die Düngung trägt wesentlich zum Pflanzenschutz bei. Denn eine Pflanze, die einen Nährstoffmangel hat, ist geschwächt und wird so schneller von Krankheiten befallen. Zur optimalen Versorgung sollte der Boden regelmäßig überprüft werden. Eine zu hohe Menge bestimmter Nährstoffe kann schädlich sein oder den pH-Wert beeinflussen, wodurch Pflanzen in ihrer Nährstoffaufnahme eingeschränkt werden.

5. Fruchtfolge

Um dem Boden Erholung zu ermöglichen und auch den Schädlingsdruck zu reduzieren, ist eine abwechslungsreiche Fruchtfolge ein weiterer wichtiger Aspekt des Pflanzenschutzes.

6. Saatzeit und Saattechnik

Weiteren Einfluss auf den Krankheitsbefall können Saatzeit und -technik nehmen. Denn je früher eine Pflanze keimt, desto mehr Vorsprung hat sie gegenüber konkurrierenden Beikräutern. Allerdings ist sie dadurch auch anderen Witterungsverhältnissen ausgesetzt, was für sie schädlich sein kann.

7. Feldhygiene

Einen zentralen Aspekt bildet die Hygiene: Die Landmaschinen sollten nach jedem Schlag gereinigt werden, um Beikraut-Samen und Krankheitserreger nicht zu verschleppen.

Nach der Aussaat

Mechanische Maßnahmen

- Bei der mechanischen Bodenbearbeitung kann durch Hacken, Striegeln, Eggen und Grubbern die Beikrautlast reduziert werden. Manche Beikräuter entziehen der Kulturpflanze die notwendigen Nährstoffe, andere Beikräuter wie Nachtschattengewächse können ganze Ernten unbrauchbar machen, da sie zu viele Giftstoffe einbringen. Durch Unterpflügen und/oder Entfernen erkrankter Pflanzenteile aus dem Bestand, kann die Krankheitslast reduziert werden.

- Thermische Methoden wie Abflammen oder Abdämpfen können bei der Entfernung von Beikräutern ebenfalls genutzt werden.

- Im Obst- und Weinbau kann der Schnitt der Pflanze (die Erziehung) helfen.

Biologische Maßnahmen

- Blühstreifen, Nistmöglichkeiten und weitere gezielte Maßnahmen können die Biodiversität fördern.

- In der biologischen Bekämpfung sollen die natürlichen Gegenspieler, zum Beispiel räuberische Insekten, den Schädlingen Paroli bieten. Gegen Maiszünsler werden zum Beispiel Schlupfwespen (Trichogramma) eingesetzt, die die Eigelege des Schädlings parasitieren. Ein weiterer bekannter Nützling ist der Marienkäfer, der Blattläuse frisst.

Biotechnische Maßnahmen

- Dazu gehören unter anderem synthetisch hergestellte Sexuallockstoffe, die Pheromone. Sie locken schädliche Insekten in Fallen oder verhindern die Paarung, indem sie die Männchen verwirren. Das funktioniert zum Beispiel beim Traubenwickler gut.

- Leimringe und Farbtafeln dienen als Fallen.

Die Kombination aller Maßnahmen bezeichnet man als integrierten Pflanzenschutz nach guter fachlicher Praxis. Dieser ist für alle Landwirtinnen und Landwirte verpflichtend.

Weitere Beiträge

Ansprechpartnerin

Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns gerne an.