Warum ein Tiger eine Gefahr, aber nicht unbedingt ein Risiko ist

Warum ein Tiger eine Gefahr, aber nicht unbedingt ein Risiko ist

Risikobewertung – Zum Unterschied von Risiko und Gefahr

In der Alltagssprache kümmern wir uns wenig um die Bedeutung der Begriffe Risiko und Gefahr. Oft benutzen wir sie synonym. Doch es gibt einen Unterschied für die wissenschaftliche Risikobewertung. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) stellt auf seiner Webseite die Unterschiede der beiden Begriffe vor und veranschaulicht sie durch Beispiele.

Die Begriffe Gefahr und Risiko werden im alltäglichen Sprachgebrauch oft synonym verwendet. Im gesundheitlichen Verbraucherschutz ist ihre differenzierte Verwendung jedoch sehr wichtig. Denn ob etwa ein Stoff eine Gefahr oder ein Risiko darstellt, kann erhebliche Auswirkungen auf den Umgang damit haben und beeinflusst die wissenschaftliche Risikobewertung.

Und auch in die gesellschaftliche Diskussion sollte etwas Präzision einziehen, um Verwirrung oder wenig zielführende Anschuldigungen zu vermeiden. Denn bedenkt man: Schon ein Brotmesser kann eine Gefahr darstellen, in unserer alltäglichen Verwendung ist es jedoch kaum ein Risiko. Und gehört deswegen auch nicht verboten.

Was unterscheidet eine Gefahr von einem Risiko?

Bisher gibt es keine einheitliche Definition der Begriffe Gefahr („hazard“) und Risiko („risk“). Unterschiedliche wissenschaftliche Fachdisziplinen definieren sie oft abweichend voneinander. In der Risikobewertung wird eine Gefahr als Potenzial einer Situation oder eines Stoffs beschrieben, die Gesundheit zu schädigen. Ein Risiko hingegen beschreibt die Wahrscheinlichkeit, ob und wie schwer die Gesundheit durch eine Situation oder einen Stoff Schaden nimmt.

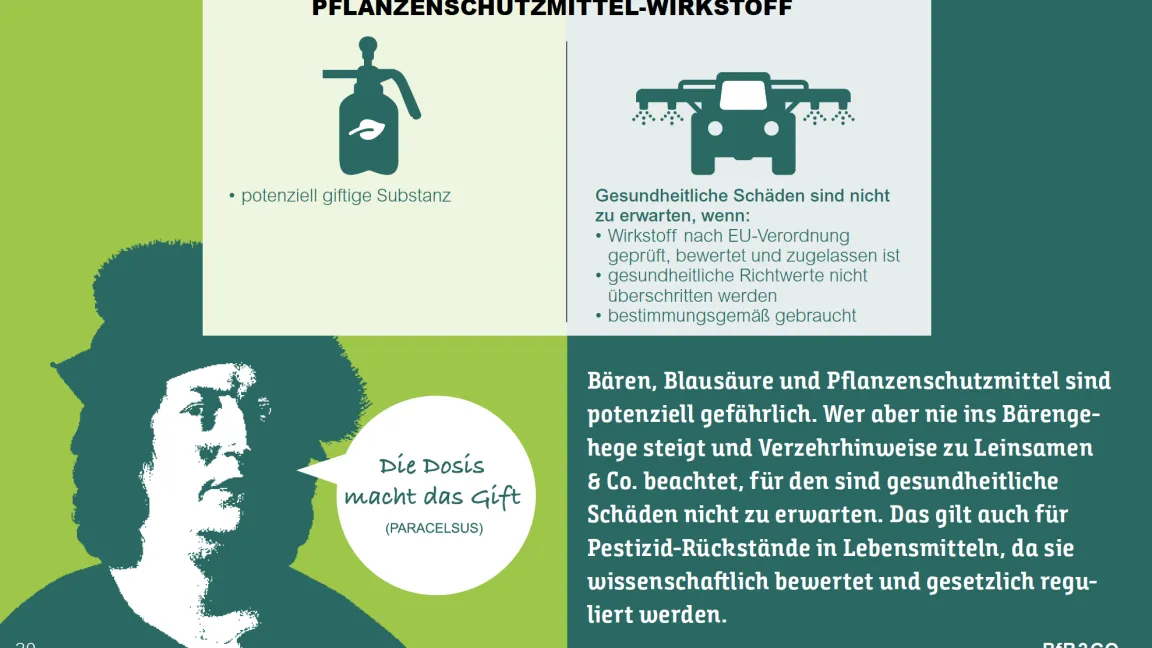

Warum ist diese Unterscheidung so wichtig? In unserem alltäglichen Leben kommen wir permanent mit potenziell gefährlichen Situationen oder Stoffen in Kontakt. Trotzdem besteht dabei für unsere Gesundheit dabei nicht zwangsläufig ein Risiko. In der Debatte über Gefahren und Risiken kommt es ohne eine notwendige Differenzierung oft zu Missverständnissen – zum Beispiel im Pflanzenschutz: Hier wird meist das reine Vorhandensein von Substanzen problematisiert, auch wenn aus wissenschaftlicher Sicht gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten sind. Anders gesagt: Auch wenn ein Stoff gefährlich ist, besteht ein Risiko nur dann, wenn Verbraucher diesem auch in einem bestimmten Maße ausgesetzt sind. Dabei spielt die Art des Kontakts (Aufnahme über die Nahrung, die Haut oder die Atemwege) ebenso eine Rolle wie die aufgenommene Menge des Stoffs. Wie also schon Paracelsus sagte: Die Dosis macht das Gift.

Einige Beispiele für die Unterscheidung

Hier kommt wieder der Tiger ins Spiel: Er stellt in freier Wildbahn potenziell eine Gefahr für die Gesundheit von Menschen dar. Bei einem Angriff kann er schwere Verletzungen verursachen. Befindet er sich aber in einem Zoogehege, ist das Risiko, dass er einen Schaden verursacht, gering. Ob der Tiger also tatsächlich die Gesundheit von Menschen schädigt, hängt neben dem jeweiligen Verhalten von Mensch und Tiger zunächst primär davon ab, inwieweit Menschen überhaupt in Kontakt mit ihm geraten.

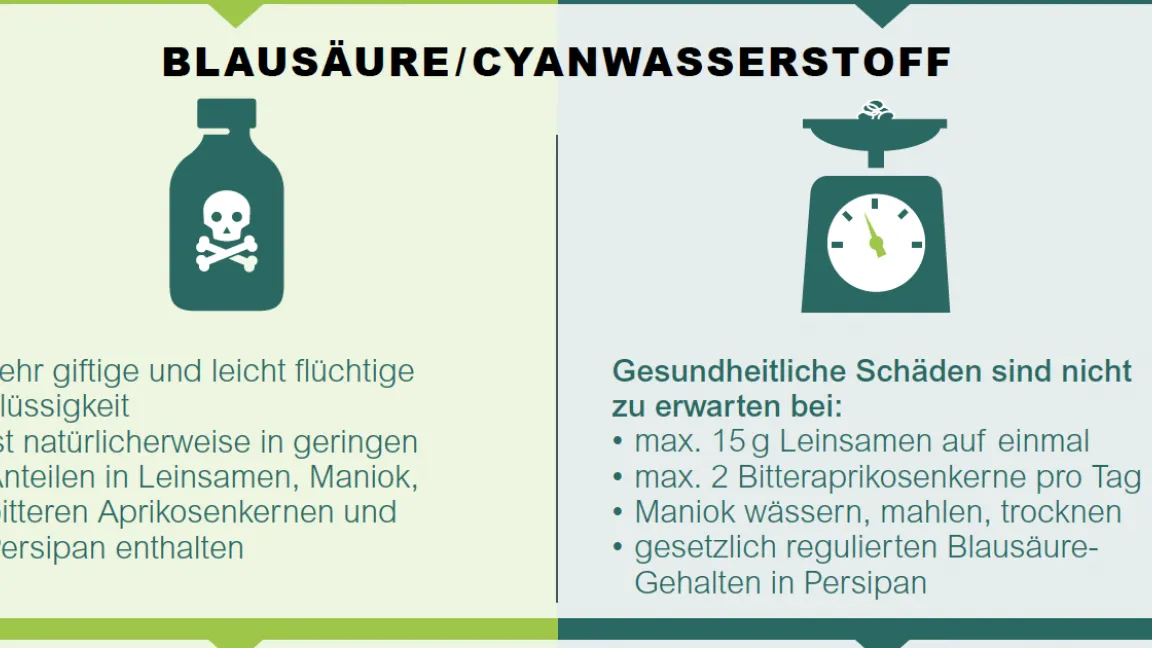

Ein Beispiel aus der Lebensmittelsicherheit: Blausäure ist eine giftige Substanz, die in gebundener Form in Lebensmitteln wie Leinsamen oder bitteren Aprikosenkernen vorkommt und beim Kauen freigesetzt wird – allerdings nur in geringen Mengen. Hält man sich an die Verzehrhinweise, sind gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten.

Diese und weitere anschauliche Beispiele für die Unterscheidung zwischen Gefahr und Risiko gibt es auf der BfR-Webseite www.bfr.bund.de und in dessen Wissenschaftsmagazin „BfR2GO“

Quelle: BfR