Klimawandel bringt neue Schädlinge und Krankheiten – Herausforderungen für den Pflanzenschutz

Klimawandel bringt neue Schädlinge und Krankheiten – Herausforderungen für den Pflanzenschutz

Pflanzenschutz muss künftig noch stärker als bisher zur Sicherung der Ernte genutzt werden.

Etwa drei Grad Celsius wärmer soll es im Jahresdurchschnitt laut Klima-Bericht der UNO in Deutschland in den nächsten 100 Jahren werden. Regenreichere Winter, weniger Frost und Schnee, unberechenbare Sommer mit ausgeprägten Trockenphasen und lokalen Starkniederschlägen sagen die Prognosen voraus. Welche Folgen das für Landwirtschaft und Gartenbau haben kann, fragte Profil online Andreas Johnen, proPlant Gesellschaft für Agrar- und Umweltinformatik. Er erarbeitet Prognosemodelle für Pilz- und Schädlingsbefall und meint, Pflanzenschutz müsse künftig noch stärker zur Sicherung der Ernte eingesetzt werden, um die Folgen von Extremwetterlagen zu mildern. Saatgutbeizen gegen Virus übertragende Blattläuse in ungewöhnlich warmen Herbst- und Wintermonaten oder Halmfestiger zum Schutz des Getreides vor Starkniederschlägen sind Beispiele dafür. Der Anbau unempfindlicher Kulturarten macht pilzlichen Erregern das Leben schwer, und die Verlegung der Herbstaussaat auf einen späteren Termin verhindert ein Überwachsen von Getreide und Raps vor dem Winter.Wie drastisch sind die Folgen des Klimawandels für die Pflanzenanbauer in Deutschland?

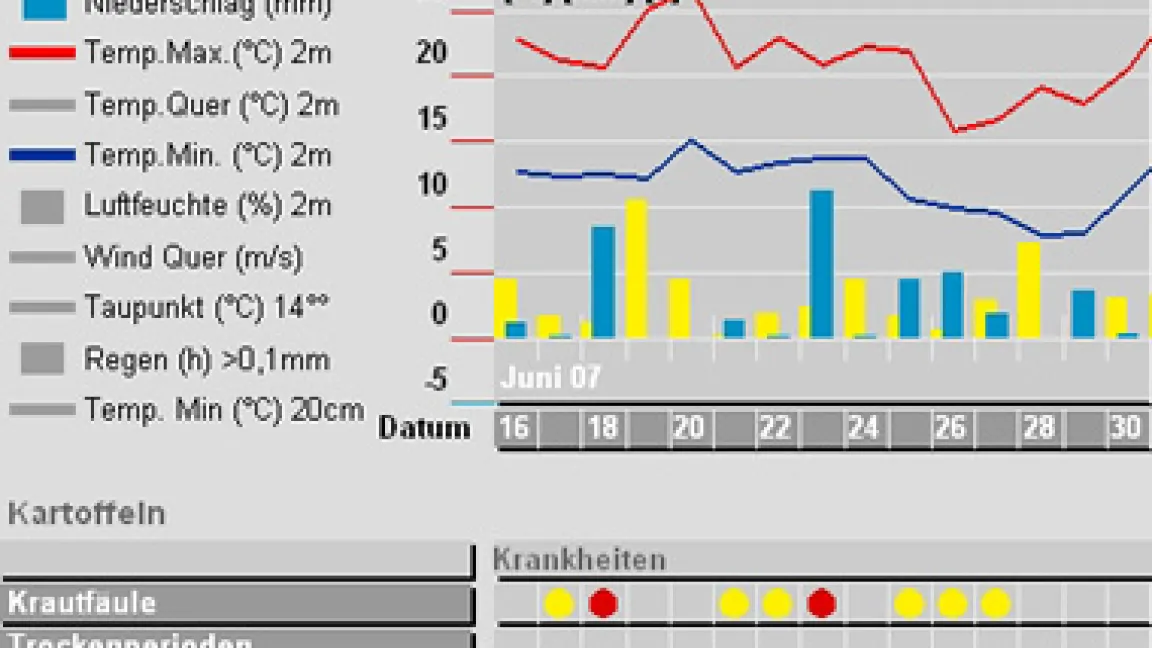

Der Klimawandel ist ein schleichender Prozess. Das Wetter schwankte bereits in der Vergangenheit in mehr oder weniger großen Amplituden um die Durchschnittswerte. Diese Abweichungen innerhalb des Jahresverlaufs prägen Pflanzenschutzmaßnahmen momentan viel stärker als die kontinuierliche Klimaveränderung. So hat der vielerorts nasse Sommer 2007 zu extremen Krautfäuleepedemien geführt. Die Folge: Die Kartoffelblätter starben frühzeitig ab. Im trockenen Sommer 2006 war diese Krankheit dagegen bedeutungslos. Mit solch drastischen Unterschieden von Jahr zu Jahr müssen wir auch zukünftig rechnen. Allerdings verändern sich die Durchschnittswerte und die Schwankungsbreiten werden größer. In der Folge können allmählich neue Schaderregerarten in den Vordergrund treten und bereits bekannte zurückweichen. Das allgemeine Aufkommen wird sich nach meiner Einschätzung aber nicht generell erhöhen. Die Klimaänderung ist nicht so drastisch, dass wir hier komplett andere Verhältnisse erwarten müssten.

War der Witterungsverlauf im ersten Halbjahr 2007 bereits ein Vorgeschmack auf die Zukunft?

Der „ausgefallene“ Winter 2006/2007und das anschließend extrem trockene Frühjahr passen hervorragend in das Expertenszenario. Ein Beispiel dafür: Die Weizenanbauer hatten es nicht wie üblicherweise im Frühjahr mit Septoria-Pilzen zu tun. Stattdessen wurden sie bereits im April von massivem Rost- und Mehltaubefall auf den Pflanzen überrascht. Diese beiden Pilzerkrankungen entwickeln sich normalerweise später als der Septoria-Pilz. Nicht so in diesem Jahr. Weil sie sich bei den milden Wintertemperaturen schnell vermehrten, konnten sie sich auf Kosten der Septoria auf den Weizenblättern breit machen. Ein Vergleich mit der Formel 1 bietet sich an. Im Winter findet das Qualifying statt, das über die Frühjahrs-Pole-Position auf den Blättern entscheidet.

Werden wir demnächst regelmäßige Insekteninvasionen erleben?

Das erscheint relativ unwahrscheinlich. Auch hier gilt das, was für die Pilze zutrifft: Die vorherrschenden Arten werden sich ändern, aber nach meiner Meinung mengenmäßig nicht generell zunehmen. In diesem Jahr sind insbesondere die Insekten gut über den Winter gekommen, die als Puppen oder Eier überwintern. Dadurch traten sie besonders früh und zahlreich auf. Dazu zählen zum Beispiel Kohlweißling, Apfelwickler oder Gammaeulen: Sie verursachen im Garten erhebliche Schäden, besonders dann, wenn sich aufgrund des für sie günstigen Wetters mehr Generationen als in normalen Jahren entwickeln können. Auf der anderen Seite waren in diesem Jahr Rapsglanzkäfer kein Thema. Diese haben noch im Frühjahr 2006 große Teile der Rapsernte im Nordosten Deutschlands verspeist. Sie überdauern den Winter als erwachsene Käfer und reagieren empfindlicher auf das Winterwetter. Bei den warmen Temperaturen fielen die Käfer nicht in die übliche Winterstarre. Stattdessen krabbelten sie weiterhin durch die Gegend, ohne geeignete Nahrung zu finden. Sie sind deswegen frühzeitig verhungert.

Sind auch Unkräuter vom Klimawandel betroffen?

Auf jeden Fall. Besonders Herbstkeimer werden zum Problem. Sie wachsen in milden Wintern immer weiter und sind daher im Frühjahr kaum oder nur mit hohen Pflanzenschutzmengen einzudämmen. Daher sollte beispielsweise das Ungras Ackerfuchsschwanz frühzeitig und möglichst vollständig bekämpft werden. Der Trend geht also dahin, Herbizide in Winterkulturen bereits im Herbst einzusetzen. Den Hobbygärtner betrifft das weniger – er baut sowieso überwiegend Sommerkulturen an und sorgt vorher für einen „reinen Tisch“.

Welche generellen Empfehlungen haben sie für Landwirte und Gärtner?

Pflanzenbau-Profis müssen künftig noch stärker als bisher auf das Wetter achten und Rückschlüsse daraus ableiten. Nur dann können sie Pflanzenschutzmittel sehr genau auf die Gegebenheiten abstimmen und einsetzen. Rechnergestützte Prognosesysteme geben hier wichtige Entscheidungshilfen. Pflanzenschutz muss künftig noch stärker als „Ernteversicherung“ genutzt werden, um die Folgen von Extremwetterlagen zu entschärfen. Ungewöhnlich warme Herbst- und Wintermonate begünstigen Blattläuse, die Viren übertragen; dagegen helfen Saatgutbeizen. Halmfestiger zum Schutz des Getreides vor Starkniederschlägen gewinnen an Bedeutung. Darüber hinaus wird man sich Gedanken darüber machen müssen, wie man mit anbautechnischen Maßnahmen die Risiken begrenzen kann. Zum Beispiel mit dem Anbau von anderen Kulturarten, von pilzunempfindlicheren Sorten oder mit einer späteren Herbstaussaat, die ein Überwachsen des Getreides und des Raps vor dem Winter verhindert.