Gentransfer von Pflanzen in Bakterien bedeutungslos

Gentechnisch veränderte Pflanzen werden häufig mit Resistenz-Genen gegen Antibiotika „markiert“, um sie sicher nachweisen zu können. Kann dies bei Krankheitserregern zu Resistenzen gegen wichtige in der Medizin verwendete Antibiotika führen? Eine neue…

Rädertierchen, „klauen“ bei anderen Organismen Gene. So halten sie ihr eigenes Erbgut auch ohne geschlechtliche Fortpflanzung frisch, und das seit 40 Millionen Jahren. Rädertierchen sind nicht die einzigen Organismen, die so etwas tun. Andere Arten transferieren die eigenen Gene in fremde Lebewesen, etwa in Insekten. Experten nennen dies horizontalen Gentransfer. Die Frage lag nahe, ob die als Marker eingesetzten Resistenz-Gene aus transgenen Pflanzen in krankheitserregende Bakterien übergehen können und dadurch Antibiotika aus der Human- und Tiermedizin unwirksam werden.Wissenschaftler aus Frankreich und der Schweiz haben deshalb Bodenbakterien eines Feldes untersucht, auf dem zehn Jahre lang der gentechnisch veränderte Mais Bt176* angebaut wurde. An sein neues Gen, das ihn widerstandsfähig gegenüber dem Maiszünsler gemacht hat, war auch ein Markergen gekoppelt. Das Ergebnis dieser vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Studie: Transgene Pflanzen spielen keine Rolle bei der Verbreitung von Antibiotika-Resistenzen.

*Heute wird dieser Bt- Mais kaum noch genutzt. Die Zulassung in der EU ist ausgelaufen.

Warum Markergene?

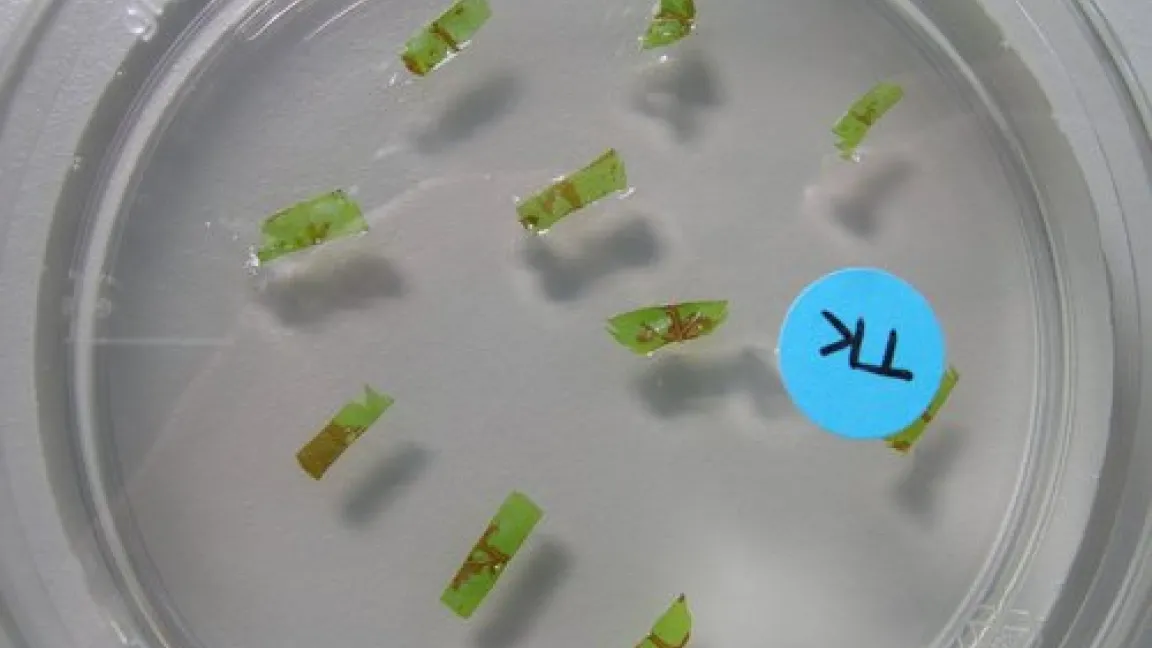

Will man neue Gene in das Erbgut von Pflanzen einschleusen, kann man Teile eines Bodenbakteriums, Agrobacterium tumefaciens, als Fähre benutzen. Aber nur wenige Zellen nehmen das neue Gen mit der gewünschten Eigenschaft auf: Bestenfalls fünf von 1 000 Pflanzenzellen, meistens noch weniger. Um diese unter den vielen anderen herauszufinden, wird das neue Gen mit einem Markergen gekoppelt. Anschließend wird das Gewebe dem entsprechenden Antibiotikum ausgesetzt. Nur die Zellen mit dem Resistenz-Gen überleben den Prozess. Aus diesen transformierten Zellen können sich anschließend „komplette“ Pflanzen mit der gewünschten Eigenschaft entwickeln. Heute besitzen nur noch wenige in der EU zugelassene gentechnisch veränderte Pflanzen solche Markergene.

Antibiotikaresistenz-Gene sind auch im naturbelassenen Boden verbreitet

Im Südwesten Frankreichs haben die Wissenschaftler erforscht, ob der befürchtete horizontale Gentransfer stattfindet. Sie entnahmen dazu Bodenbakterien von einem Feld, auf dem zehn Jahre lang gentechnisch veränderter Mais angebaut wurde und von einem konventionell genutzten Maisfeld. Eine dritte Probe zogen sie von einem Boden ohne ackerbauliche Nutzung („Prärie“-Boden), der 400 Kilometer von den Maisfeldern entfernt lag. In allen Proben suchten sie nach Resistenzgenen. Dabei machten sie eine überraschende Entdeckung. Bei den Proben der beiden Maisfelder erwies sich ein kleiner Prozentsatz der Mikroorganismen als resistent gegenüber Ampicillin, einem wichtigen Antibiotikum. Es machte aber keinen Unterschied, von welchem der beiden Felder die Bakterien stammten. Der „Prärie“-Boden wies dagegen einen sehr hohen Anteil resistenter Bakterien auf. Die Erklärung der Wissenschaftler: bakterielle Gemeinschaften, die nicht durch landwirtschaftliche Eingriffe beeinflusst werden, weisen einen höheren Anteil an natürlich vorkommenden Antibiotikaresistenzen auf. Dies bestätigten zahlreiche molekularbiologische Untersuchungen.

Mögliche Veränderungen durch den Anbau von Bt-Mais sind demnach kleiner als Änderungen, die durch Bodentyp, Pflanzenwachstum und verschiedene Kulturpflanzen und -Sorten entstehen. Dass der Anbau transgener Pflanzen über mehr als zehn Jahre das Auftreten und die Vielfalt der Bakteriengemeinschaften nicht messbar beeinflusst hat, liegt hauptsächlich an den von Natur aus im Boden verbreiteten Genen, heißt es in der Studie*: Horizontaler Gentransfer transgener Pflanzen-DNA in Bakterien sei äußerst selten. Er trage daher nicht zu einer weiteren Zunahme der bei Bakterien bereits weit verbreiteten Antibiotikaresistenz bei.